En esta segunda entrega de kronocinéfilos, el maestro Franco nos regala un análisis para ponernos a pensar, sobre la relación entre el séptimo arte y la madre de todas las ciencias: la filosofía.

Por Javier Franco Altamar/Kronos

A veces el cine nos sorprende dándonos clases de filosofía, ya sean porque muchas de las películas que vemos tienen vocación filosófica, o porque parte de su argumento o de sus contenidos nos ponen en presencia de asuntos filosóficos y nos inducen a reflexionar

Uno está acostumbrado a ponerse en contacto con la filosofía -o por lo menos, eso está en el imaginario- a través de sesudos ensayos y por la vía natural escrita. Pero el formato filosófico no tiene por qué ser el ensayo: también están los aforismos, recordemos. Es el caso de Nietzsche. También están las confesiones de San Agustín, las meditaciones de Descartes o los diálogos de Platón.

Dice el filósofo francés Stéphane Vinolo que la forma en que decide expresarse un pensador está vinculada con el fondo de su mensaje, con su gesto reflexivo. Si el formato escogido es el diálogo, por ejemplo, eso nos conduce a pensar que el acceso a la verdad es un ejercicio colectivo, conversado.

También podemos entrar en contacto con ese gesto filosófico a través del arte cinematográfico, como lo vemos con la literatura de Ortega y Gasset, Camus, Borges o Kundera, y ese es un aspecto interesante, digno de tenerse en cuenta. La filósofa argentina Rosana Kreimer, por ejemplo, hace en sus redes una recomendación muy precisa de las películas filosóficas que uno siempre debería ver si su propósito es tomarlas por ese lado.

Pero también hay películas que desarrollan aspectos filosóficos sin que, de pronto, esa sea su intención primaria. Hay una dirigida por Bille August, titulada Tren nocturno a Lisboa (2013), inspirada en un libro homónimo y que apunta, si se quiere, en varios sentidos reflexivos. Sin ser concebida para eso, por ejemplo, enseña estrategias de reportería para los cronistas. Pero, además, la cinta incluye un particular libro escrito en aforismos a la manera de Nietzsche y que se titula El orfebre de las palabras.

Mientras se desarrolla la trama de la cinta, el personaje principal lo va leyendo y compartiendo fragmentos con la audiencia. Entonces notamos que es filosófico, genial e inspirador, realmente. Es un libro de marcado corte existencialista.

Puestas en escenas tan brillantes como complejas.

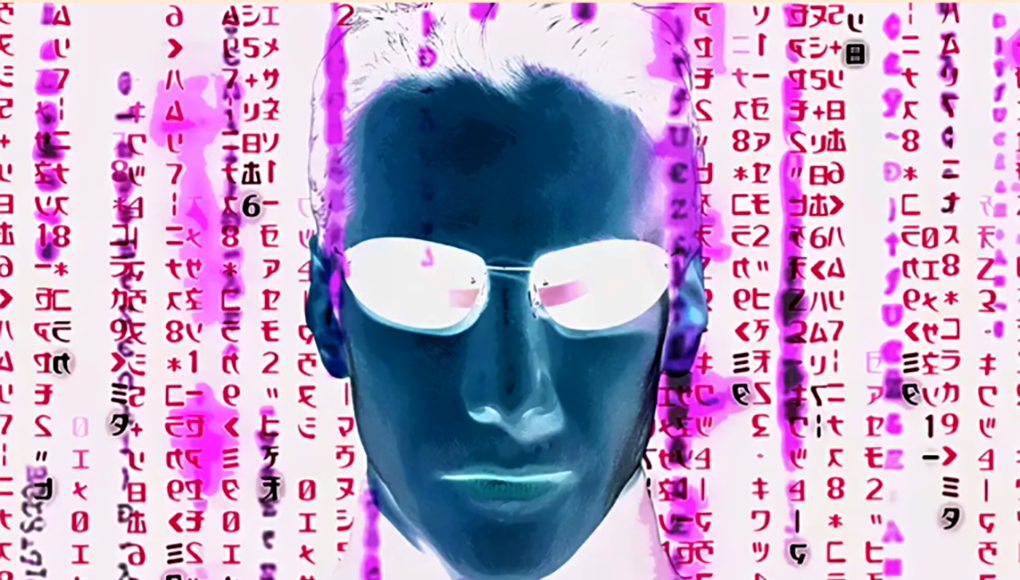

Y hay películas como Matrix, por ejemplo, que escenifican la complejidad de algunas reflexiones filosóficas, como las que han dado en denominar la sociedad del espectáculo, o del gran simulacro, con Debord y Baudrillard como directores de orquesta. A la luz de este último, estamos viviendo en una gran simulación de la que no somos conscientes: una hiperrealidad. Y llega al extremo de decir que la Guerra del Golfo nunca tuvo lugar, sino que más bien, fue un espectáculo televisivo. Hay que saber interpretar eso, por supuesto.

Líneas atrás mencionaba a Vinolo, y recordé otras de sus reflexiones: la filosofía griega descansa sobre el entendido de un cosmos ordenado, hogar de los dioses, frente a lo cual, las respuestas de comportamiento debían estar en armonía con ese orden, ¿no? Dicho de otra forma: uno tenía que aguantarse lo que era en la vida, lo que le tocó ser, y no esforzarse por cambiar. Le pasó a Ícaro cuando intentó volar con sus alas de cera y se las derritió el Sol.

Si uno lee el Manual de vida de Epicteto, de cultivo estoico, el consejo es que, si uno nació como rey, le corresponde ser el mejor posible. Lo mismo si le tocó ser carpintero o fotógrafo. O como el propio autor, que nació esclavo: hay que buscarse el mejor amo para hacer bien la tarea encomendada por el orden cósmico. Y sobre eso, dice Vinolo: » Ven ustedes cómo estos temas se reproducen todavía en las películas de Disney: si tú eres una sirenita y pretendes ser una mujer humana, vas a tener problemas, se te va a presentar una enorme cantidad de obstáculos. Eso es, mejor que te resignes a ser una sirenita y vuelve a tu entorno de sirena y serás feliz”.

Nos pone otro ejemplo: si tú eres un ogro verde, asqueroso, que vives en un pantano, y en algún momento, por algunas circunstancias, terminas siendo el príncipe y te vas colando a la vida de un rey, al final de cuentas notarás que tu felicidad está en regresar al pantano originario.

Y las películas tienen esa costumbre de ir perpetuando narrativas antiguas, de corte mitológico muchas, casi depositada en el inconsciente humano. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto al monstruo reducido, sometido y se humaniza gracias al amor de una mujer? A veces, el monstruo es literal, como en la Bella y la Bestia, en King Kong o Hulk; pero a veces, se trata de un monstruo metafórico: un hombre genial, extraordinario y sobresaliente como Alfred Hitchcock, Stephen Hawking, o John Nash, que tienen su polo a tierra o quedan expuesto en sus películas biográficas como lo humanos que son porque la mujer amada los lleva a eso.

¿Saben de dónde viene ese relato repetido? Pues aparece en la primera gran narración que se conoce: la Epopeya de Gilgamesh, escrita por los sumerios de Mesopotamia 2.500 años antes de Cristo: Enkidu el salvaje, enviado por los dioses a detener al soberano terrestre -tirano por demás-, termina rendido a las artes amatorias luego de un espléndido strip tease de una sacerdotisa. Y apenas se sació, comenzó a hacer uso de la razón.

Esto también, por supuesto, se puede interpretar de muchas maneras…